100 Jahre Westfalenfleiß – dies ist unsere Geschichte

Von der Werkstatt für Kriegsversehrte zur modernen Einrichtung für Teilhabe und Inklusion – ein Jahrhundert Veränderung, Verantwortung und Haltung.

1925

Das Stadtparlament Münster beschließt die Einrichtung einer Schwererwerbsbeschädigtenwerkstatt. Am 13. November gründen die Kreditgemeinschaft KAGESO, der Landesfürsorgeverband Provinz Westfalen (Vorläufer des LWL) und die Stadt die Westfalenfleiß GmbH, Gemeinnützige Werkstätten Münster – nicht nur für Kriegsversehrte. Besen, Bürsten, Spulen und Schlaghölzer für die Textilindustrie sowie Korb- und Stuhlflechterzeugnisse sind die ersten Produkte aus der Werkstatt Am Katthagen.

1926

Die Werkstatt, in der 30 bis 40 Personen beschäftigt sind, wird zum überregionalen Modell für Neugründungen anderer Werkstätten im Land. Vor öffentlichen Gebäuden in der Stadt übernimmt Westfalenfleiß sogenannte Radwachen, hier vor der Hauptpost oder der Stadtverwaltung und Badeanstalt – ein deutschlandweit zunächst einmaliges Projekt, das Vorbild für andere Städte ist.

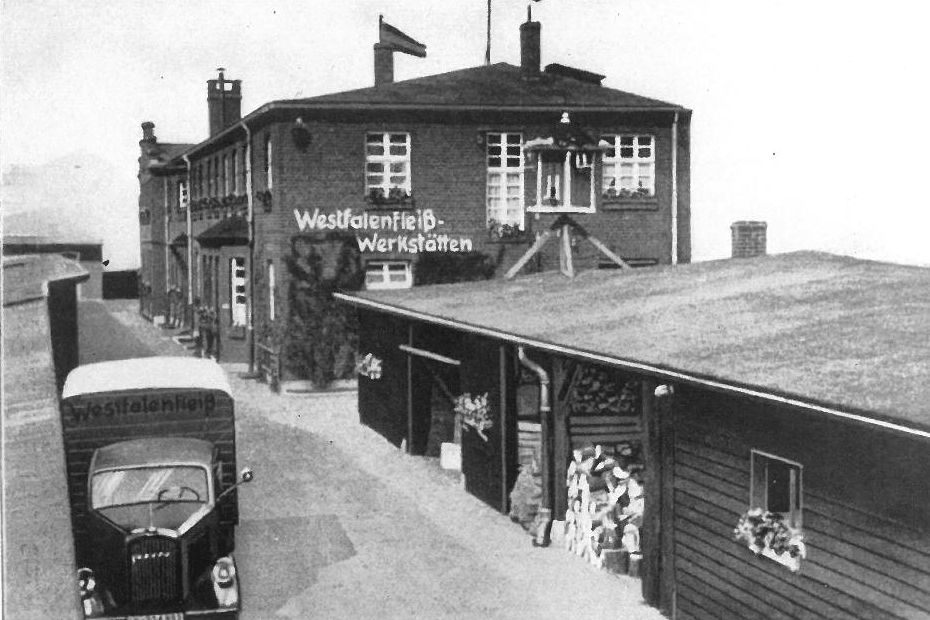

1927

Der erste Umzug: Das Gebäude am Hafengrenzweg wird bis 1981 genutzt.

1928

In nur zwei Jahren ist die Anzahl der Beschäftigten auf 100 gestiegen: Ende 1928 sind es zwölf Tischler, vier Drechsler, elf blinde Stuhlflechter, 56 Einzieher, zwei Verkäufer, vier Tankwarte, 16 Fahrradwächter und 30 bis 40 Fürsorgeempfänger bei der Herrichtung von Brennholz.

1932

Die Wirtschaftskrise schlägt auch bei Westfalenfleiß zu: Es kommt zu Entlassungen, nur 72 Beschäftigte können bleiben und die Werkstatt hat ein Defizit von 24.000 Reichsmark.

1933 - 1935

1933:

Zurück zur 100: Neben Kriegsbeschädigten und -hinterbliebenen arbeiten nun auch Unfallbeschädigte, Blinde und sogenannte „Sieche“ bei Westfalenfleiß.

1934:

Das NS-„Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ führt in Münster zu 539 Zwangssterilisationen: Menschen mit Behinderung, angebliche Asoziale, Suchtkranke – darunter auch Westfalenfleiß-Beschäftigte. Der deutschnational gesinnte Blumensaat rettet das Unternehmen vor dem Konkurs.

1935:

Der Regionalverband übernimmt die Anteile der KAGESO.

1939

Die Euthanasie beginnt. Der Status der Kriegsbeschädigten schützt auch andere Westfalenfleiß-Beschäftigte vor der Ermordung. Viele Eltern bringen ihre Kinder deshalb tagsüber in die Werkstatt.

1941 - 1942

1941:

Aus mehr als 80 Vertretern für den Bürstenvertrieb werden zwölf selbstständige Vertreter. Die größten Abnehmer in den Jahren 1940/41 sind die Reichswerke Hermann Göring, die Beleuchtungskörperfabrik Wattenscheid und mehrere Privatunternehmen.

1942:

Ein Kreisauflageprogramm tritt in Kraft: Westfalenfleiß muss unter anderem an die Kreisleitung der NSDAP spenden. Am 1. April wird die gesamte Fertigware beschlagnahmt und die Korbmacherei stillgelegt.

1944 - 1945

1944:

Die zwölf Vertreter müssen entlassen werden. Beim Großangriff auf das Hafenviertel in Münster am 5. Oktober werden die Werkstattgebäude am Hafengrenzweg größtenteils zerstört.

1945:

Der Wiederaufbau beginnt: Dach, Türen und Fenster werden wieder hergestellt, die Produktion kann noch nicht voll aufgenommen werden, weil das Hauptstromkabel noch nicht funktioniert. Es arbeiten damals elf Bürstenmacher, sieben Holzverarbeiter und 20 Radwächter.

1947 - 1951

1947:

Die Westfalenfleiß GmbH tritt dem Verein der gemeinnützigen Werkstätten NRW bei.

1951:

Westfalenfleiß beschäftigt mittlerweile 68 Personen: elf Schwerkriegsgeschädigte, 43 Schwererwerbsbeschränkte und 14 „sonstige Leichtbeschädigte“. Durch die veränderte Behandlung der Kriegsbeschädigten und Rehabilitationsmaßnahmen sinkt der Personalbestand: 1960 gibt es nur noch 44 Betriebsangehörige.

1968

Westfalenfleiß wird als „Beschützende Werkstatt“ anerkannt. Ziel ist es, Menschen mit Behinderung umfassend zu fördern, sie zu einer optimalen Entwicklung ihrer Persönlichkeit und Fähigkeiten zu bringen.

1970 - 1974

1970:

Es gibt erste Freizeitangebote für die Beschäftigten.

1973:

Garten- und Anlagenpflegearbeiten kommt als Arbeitsbereich der Werkstatt hinzu.

1974:

Aus der „Beschützenden Werkstatt“ wird die „Werkstatt für Behinderte“.

1975 - 1980

1975:

Der LWL steigt als Gesellschafter bei Westfalenfleiß aus und überträgt seine Anteile an die Arbeiterwohlfahrt. Damit kommt es zur Trennung zwischen dem Träger der Werkstatt und dem Kostenträger. Auch die Stadt Münster steigt aus – ihre Anteile übernimmt die Lebenshilfe Münster/Westfalen, die bis Ende 2023 Gesellschafter war.

1980:

Die Zweigwerkstatt Telgte wird gegründet: traditionelles Handwerk, serielle Aktenüberarbeitung, später Elektromontagen und weitere serielle Montage- und Verpackungsarbeiten.

1982

Beschäftigte ziehen ins heutige Hauptgebäude am Kesslerweg ein – teils aus den Standorten Wolbeck, Buckstraße und Hafengrenzweg. Am 6. November dann die Eröffnungsfeier. Mit der Eröffnung beginnt die Betreuung von schwerstmehrfachbehinderten Menschen in einer Gruppe mit vier Beschäftigten.

1983 - 1989

1983/84:

Die Wohnstätte Haus Gremmendorf wird neugebaut: In drei Reihenhausteilen mit Doppel- und Einzelzimmern haben 88 Bewohnerinnen und Bewohner Platz.

1988:

Die neugebaute Gärtnerei wird eröffnet. Im Mai folgt die Zweigwerkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung mit 40 Plätzen.

1989:

Die Zahnarztpraxis am Kesslerweg öffnet ihre Pforte. Es gibt ein Behandlungszimmer.

1990

Der erste Vertrag zwischen der Geschäftsführung und der Beschäftigtenvertretung (Vorläufer des Werkstattrates) wird unterzeichnet. Lange vor der gesetzlichen Pflicht ab 2001 wird die Mitwirkung von Beschäftigten offiziell festgehalten.

1990

Zum 1. April übernimmt Westfalenfleiß Gut Kinderhaus. Zuvor hat es der Westfälischen Klinik für Psychiatrie Münster gehört. Übernommen werden die Wohnheimplätze und der landwirtschaftliche Betrieb.

1991 - 1993

1991:

Hochzeitsglocken läuten für Werner Kohr und Maria Franke, dem ersten Ehepaar von Menschen mit Behinderung bei Westfalenfleiß.

1992:

Die erste Außenwohngruppe Gustav-Tweer-Weg wird fertiggestellt.

1993:

Die Wohnstätte Telgte mit Plätzen für 27 Bewohnerinnen und Bewohner wird fertiggestellt.

1996 - 1998

1996:

Das Qualitätsmanagement in der Werkstatt beginnt.

1998:

Ein ereignisreiches Jahr: die Werkstatt erhält ihre erste TÜV-Zertifizierung und Westfalenfleiß beteiligt sich am EU-Projekt „Nadeshda“ (1998 -2000) für 29 jüdische Flüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion.

2001

Die ersten Außenarbeitsplätze: Acht Beschäftigte starten in der LVM-Spülküche. Die „Werkstatt für Behinderte“ wird zur „Werkstatt für behinderte Menschen“. Westfalenfleiß geht mit einer eigenen Website online: www.westfalenfleiss.de. Und bei der Deutschen Fußballmeisterschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung schafft’s Westfalenfleiß auf Platz 1.

2002

Der Wohnverbund differenziert sich: Es wird umgebaut, neu gebaut, alle Doppelzimmer werden aufgelöst und es entstehen Wohnformen wie WGs, ein Appartementhaus oder ein integratives Wohnhaus. Westfalenfleiß wird erneut Deutscher Fußballmeister.

2003

Der Fachdienst „Ambulant Unterstütztes Wohnen“ (AUW) wird eingerichtet.

Noch im selben Jahr die nächste Gründung: Westfalenfleiß hat nun einen Gospelchor.

2004 - 2010

2004:

Abschluss der ersten FAB-Absolventen: Fünf Westfalenfleiß-Gruppenleiter qualifizieren sich erfolgreich als staatlich anerkannte „Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung“ (FAB).

2005:

Der Förderverein „Kultur und Freizeit“ wird gegründet, um das kulturelle Angebot und Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung fortzusetzen und zu erweitern.

2010:

Am 17. März ist die Gründungsversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte mit Frank Szypior als AWO-Delegierten.

Das integrative Wohnhaus „Baumberger Hof“ wird eröffnet.

2014

Land unter in Münster: Im Juli verwandelt stundenlanger flutartiger Regen Straßen in Kanäle und lässt Häuser in der ganzen Stadt volllaufen. Auch auf Gut Kinderhaus steht das Wasser: Gemeinschaftsräume und 17 Bewohnerzimmer sind betroffen. Die Bewohner werden vorübergehend in anderen Einrichtungen untergebracht und Mitarbeitende sowie Ehrenamtliche leeren und säubern die betroffenen Zimmer sowie das geflutete Café und den Hofladen.

2015 - 2018

2015:

Westfalenfleiß feiert sein 90. Firmenjubiläum.

2018:

Helfen statt Hilfe bekommen – unter diesem Motto startet 2018 ein Pilotprojekt bei Westfalenfleiß: Menschen mit Behinderung werden zu Ehrenamtlichen ausgebildet. In Kooperation mit örtlichen Trägern entstehen Einsätze in Kitas, Nachbarschaftstreffs oder Seniorenheimen.

2020

Der erste Corona-bedingte Lockdown erschüttert Deutschland. Bei Westfalenfleiß können rund 800 Beschäftigte nicht zur Arbeit kommen und die Werkstätten bleiben geschlossen. Später kann die Arbeit unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen weitergehen.

2022

Wie trennt man Müll richtig? Wie spart man Strom im Gruppenraum? Und warum brauchen wir Wildblumen für Insekten? Mit diesen Fragen starteten 2022 mehrere Umweltprojekte bei Westfalenfleiß. In Kinderhaus wird eine Bienenwiese angelegt, in Mecklenbeck zieht ein Reparaturdienst für kaputte Alltagsgeräte in die Werkstatt ein. Beschäftigte übernehmen Patenschaften für Müllstationen, kontrollieren Lichtschalter, dokumentieren Fortschritte. Die Projekte zeigen: Nachhaltigkeit gelingt, wenn alle einbezogen werden – auch mit kognitiven Einschränkungen.

Als 2022 Menschen aus der Ukraine fliehen müssen, öffnet Westfalenfleiß Wohnraum – und Herzen. Beschäftigte und Teams helfen bei Orientierung, Sprache und Ankommen.

2023

Erstmals erhalten mehrere Beschäftigte ein offizielles Zertifikat über ihre beruflichen Kompetenzen. Bildung wird sichtbar – und eröffnet neue Chancen.

2025

Ein ganzes Jahrhundert Westfalenfleiß!